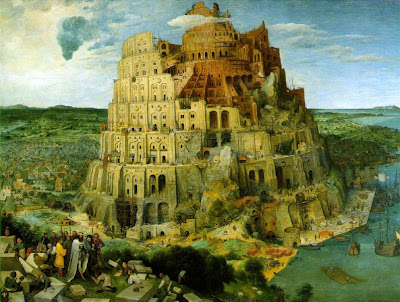

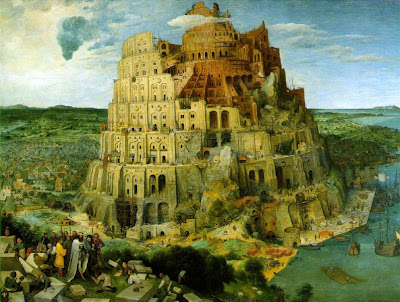

Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos éstos tienen un solo lenguaje; y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. (Génesis 11, 1-9; versión Reina-Valera de 1960)

El relato mítico del Génesis no deja lugar a dudas. Para quien quiera que fuese su autor y, con toda seguridad, para el grupo humano del que formó parte, la diversidad de lenguas era una maldición divina, que tuvo además un efecto añadido de suma trascendencia: la dispersión de los hombres por el mundo. No deja de resultar curioso que hoy, en nuestra civilización occidental, con toda su carga de tradición judeocristiana, se considere de forma absolutamente mayoritaria (casi dogmática) que la diversidad lingüística supone una riqueza de incalculable valor, que cada vez que una lengua deja de hablarse es una tragedia para el hombre, lo hace más indefenso, más pobre. Pero ¿es esto realmente cierto?, ¿la diversidad lingüística es un bien objetivo para los hombres? Veámoslo mínimamente, empezando por el principio y a la luz del evolucionismo.

La diversidad biológica es un bien indiscutible para los seres vivos. Llevamos marcados en nuestros genes la historia de la vida. Los seres humanos compartimos entre nosotros el 99,9% de nuestros genes. El 0,1% restante es lo que hace que unos hombres sean rubios y otros morenos, unos midan 1,95 y otros no pasen del 1,60, algunos tengan una habilidad especial para la música y otros estén capacitados para correr 100 metros lisos en menos de 10 segundos. Pero además compartimos con otras especies animales un número altísimo de nuestros genes: el 98,77% con los chimpancés, nuestros parientes más cercanos, el 75% (un 25% idéntico) con el perro. Se calcula que un 5% de todo nuestro material genético viene pasando de generación en generación desde hace 200 millones de años. ¿Y por qué es esto importante para nuestra supervivencia? No es difícil de entender. Las especies bien adaptadas en su nicho ecológico tienden a la estabilidad. Son los cambios en el medio los que provocan la selección natural, mecanismo por el cual las especies sufren cambios adaptativos, evolucionan para formar otras especies nuevas o se extinguen. Puestos frente a presiones evolutivas, especialmente si son graves (cataclismo cósmico, cambios en el clima), las poblaciones vivas tendrán tantas más posibilidades de sobrevivir cuantas más opciones de adaptación encuentren en su historia genética. Quizá aquellos genes que la especie ha conservado durante millones de años en su genotipo pero no se manifiestan al exterior, en el fenotipo de los individuos, puedan ser la salvación para las nuevas condiciones de vida.

Esto puede explicarse con un ejemplo muy sencillo y a la vez clásico: el famoso experimento de Mendel con los guisantes. Ya sabemos que Mendel cruzó guisantes verdes y amarillos y todos salieron amarillos (o verdes, no lo recuerdo bien, pero para mi propósito da lo mismo). Esto es así porque el gen que se ocupa de dar color al guisante posee dos alelos (cada alelo es la variante de un gen que ocupa ese mismo lugar en el cromosoma de los otros miembros de la especie): uno, que lo pinta de amarillo y otro de verde. Cuando Mendel vio todos los guisantes amarillos quiso seguir investigando: ¿el color verde había desaparecido de la especie? Cruzó entonces guisantes amarillos de la primera generación con los amarillos nacidos del cruce con los verdes. El resultado es que un porcentaje de los nuevos guisantes salieron verdes. Eso significa que aunque algunos caracteres no se manifiesten en el fenotipo de los individuos, permanecen en el genotipo y se transmiten hereditariamente. En el caso de los guisantes de Mendel, el alelo amarillo era el dominante, mientras que el verde era recesivo, por lo que su presencia en el fenotipo era porcentualmente muy inferior. ¿Adónde quiero llegar con todo esto? Muy simple. Imaginen que una población estable y feliz de guisantes amarillos se ve de pronto atacada por una plaga de insectos especializados en consumir todas aquellas especies vegetales de color amarillo que encuentren en su camino. La población de guisantes amarillos se ve sometida entonces a una presión evolutiva crítica. Sus posibilidades de supervivencia dependerán en ese momento de su acervo genético. Si encuentran en él una solución adaptativa a la nueva situación podrá sobrevivir; de lo contrario, se extinguirá. Es entonces cuando el alelo recesivo, el verde, sale en defensa (metafórica, no atribuyo por supuesto ninguna intención a los genes) del guisante. Sin él, la población de guisantes sencillamente desaparecería. El patrimonio genético de las especies es por ello fundamental para su supervivencia y, como humanos, al compartir parte de nuestro genoma con todas las especies vivas, la conservación de especies significa en el fondo conservación de genes, un material que en situación de presión evolutiva (que es obvio, ahora no vivimos) puede ser esencial para evitar la extinción.

¿En el terreno cultural las conclusiones serán idénticas? ¿Es la diversidad buena per se? Como norma hay que ser muy prudente al aplicar lisa y llanamente el evolucionismo a la cultura. A menudo el darwinismo llevado hasta sus últimas consecuencias culturales ha derivado en racismo y otras formas de discriminación social. Sin embargo, parece lógico aceptar que en la historia humana ha existido una evolución cultural equivalente a la biológica, aunque con algunos rasgos diferenciales muy importantes: así, si la selección natural opera sobre individuos, la cultural la hace sobre grupos; si los genes se replican automáticamente, sin necesidad de formar parte del fenotipo de los individuos, los memes (término acuñado por Richard Dawkins en analogía con gene para referirse a la unidad mínima de información cultural) sólo pueden replicarse mediante la transmisión externa, a través pues de los efectos fenotípicos que pueden producir los individuos; los genes no pueden cambiarse a voluntad, pero sí los memes... Obviamente la selección cultural se asienta sobre la biológica, pero en ocasiones la actuación de una y otra se entrelaza, incluso parecen colaborar (sólo lo parece). Esto es también fácil de entender con un ejemplo: el nicho ecológico de los primates se encuentra en los bosques cálidos del trópico. Un cambio de condiciones climáticas (seguramente, una gran sequía) presionó sobre las especies de primates existentes, de modo que la selección natural liquidó a los individuos que no fueron capaces de soportar el cambio de condiciones de vida y seleccionó a aquellos que se adaptaron. Entre estos últimos, un grupo bajó de los árboles, se puso de pie e inició la marcha de la evolución humana. Pues bien, en aquellas condiciones, los diferentes grupos de homínidos adoptaron prácticas culturales diferentes: unas tuvieron éxito y otras no, de modo que los grupos cuyas prácticas fueron exitosas prosperaron y se extendieron, seleccionando aquellas prácticas que les llevaron al éxito; los otros, se retrajeron o se extinguieron, y todo ello a la par que la evolución biológica operaba cambios fundamentales para la adaptación de la especie a sus nuevas condiciones vitales. He aquí el ejemplo máximo de la evolución biológica y cultural trabajando juntas hasta la depuración de las diferentes especies de homínidos en una sola: el homo sapiens sapiens (y vuelvo a insistir que no otorgo intención alguna a la evolución: el verbo 'trabajar' lo uso en términos metafóricos).

Otra diferencia esencial entre la evolución biológica y la cultural afecta a la escala temporal. Para que una mutación genética se consolide hasta hacerse apreciable en la población de una especie han de pasar milenios, mientras que las adaptaciones culturales son mucho más rápidas: las especies culturales (en este sentido, por tanto, no sólo la humana) no pueden permitirse el lujo de esperar durante miles de años para encontrar la estrategia que favorezca su éxito reproductivo, aunque en un estadio primitivo del desarrollo cultural la estabilidad de las prácticas estaba también en relación con la propia estabilidad de las condiciones del medio. Durante miles de años, los homínidos evolucionaron en materia cultural muy lentamente (desde nuestra perspectiva) porque su medio no les exigía hacerlo más deprisa. La cultura tiene además otros dos caracteres que la singularizan: 1) Se transmite por contacto. 2) Es acumulativa y, llegado un punto determinado de su desarrollo, se hace intencional, lo que la separa definitivamente de la biología. Las reglas de la evolución biológica no han cambiado. Son las mismas desde el principio y continúan operando de igual forma, aunque no sean apreciables a nuestra mirada (la ciencia no ha podido asistir directamente a ninguna macromutación natural). Pero en la evolución cultural sí es posible apreciar cambios cualitativos: el poder de la selección cultural se ha ido mitigando con el tiempo y hoy difícilmente aceptaríamos que los cambios culturales se deban a pautas adaptativas (y ello ¡aunque resulte evidente que determinadas prácticas tienen más éxito reproductivo que otras!), aunque no hay por qué descartar que ante una presión selectiva acuciante (una guerra nuclear, el impacto de un asteroide sobre la superficie de la Tierra...), la cultura pudiera volver a convertirse en mecanismo de selección de los grupos más adaptados.

Así que tenemos que volver a plantear la pregunta: ¿es la diversidad cultural un bien objetivo y, por lo tanto, protegible, al mismo nivel que la biodiversidad? Si miramos el problema con perspectiva histórica, la respuesta indudable es sí. Durante la historia de la evolución de los homínidos hasta la aparición de nuestra especie (y bastante tiempo después), muchas estrategias culturales diferentes fueron adoptadas por poblaciones diferentes. Hubo avances y retrocesos. Éxitos y fracasos. Es muy posible que en algún momento de todo este recorrido nuestros antepasados directos se encontraran al borde de la extinción, pero sobrevivieron, quién sabe si adoptando pautas culturales de grupos que luego tomaron otra línea evolutiva y no llegaron a hacerlo. La diversidad de opciones culturales, transmitidas de unos grupos a otros y conservadas en las memorias individuales, debió de ser una condición imprescindible para el extraordinario éxito adaptativo del sapiens, lo que le ha permitido ocupar prácticamente todos los rincones del globo.

Mirado desde hoy, la situación cambia. El carácter acumulativo de la cultura (unos avances sobre otros sin que los primeros se pierdan), los medios por los que la conservamos desde hace al menos 5 milenios (la escritura) y, en especial, el extraordinario desarrollo en los últimos 50 años de la microtecnología (habría que hablar ya de nanotecnología) y las soluciones que ha proporcionado para el almacenamiento de la información han causado al menos dos efectos fundamentales en relación con esta cuestión: 1) Se ha unificado absolutamente el soporte de todas las prácticas culturales. Puede haber varias civilizaciones en el mundo, pero prácticamente todas (excluyo los escasos pueblos primitivos que puedan quedar aislados) asientan sus formas de vida, de uno u otro modo, en el progreso científico-técnico, y no parece que eso vaya a cambiar en el futuro, más bien al contrario, la extensión del desarrollo tecnológico parece imparable. Desde ese punto de vista ya tenemos una única cultura: la de la máquina. 2) Se ha conseguido tal capacidad de conservar información y medios tan diversos para hacerlo que en el fondo no hay práctica cultural (productiva o no) que, aun desaparecida hace tiempo de la vida cotidiana de los hombres, no se haya preservado en la memoria de la máquina, que es nuestra forma particular de memoria colectiva. Y no hay visos de que esta situación sea reversible en el futuro más cercano. Ahora bien, ¿podría producirse en un hipotético futuro lejano tal colapso de nuestra cultura mecanizada y nanotecnológica que la supervivencia real, fáctica de prácticas culturales al margen de ella salvarían a la Humanidad de la extinción? No soy capaz de imaginar ese escenario apocalíptico, tan cinematográfico por otro lado, de cazadores paleolíticos o agricultores neolíticos rescatándonos del marasmo posnuclear o de un invierno solar de siglos, pero puesto en la tesitura, son tantas y tan complejas las preguntas (algunas de carácter ético) que me sugiere la mera posibilidad de que eso pudiera llegar a ocurrir, que sinceramente no me considero capacitado para ofrecer una respuesta medianamente coherente. Dejémoslo pues en que la diversidad cultural es una realidad heredada e históricamente crucial para el desarrollo de la Humanidad, aunque hoy asistimos a una fase especialmente intensa de una homogeneización surgida en realidad hace siglos y cuyos efectos futuros sobre el desarrollo y preservación de nuestra especie son aún poco previsibles.

¿Y qué tiene que ver en todo esto el lenguaje? Muchísimo. La aparición de un lenguaje articulado, con la posibilidad que ofreció a los homínidos de producir un número indefinido de mensajes, fue una ventaja adaptativa inmensa. No está aún suficientemente claro el origen del lenguaje humano ni que especies de homínidos tuvieron la capacidad de hablar. Me resulta muy atractiva la tesis de Tecumseh Fitch, quien piensa que el lenguaje surgió y evolucionó en la relación madre-hijo. La larga infancia de los humanos habría convertido en una ventaja adaptativa de valor incalculable el que los más pequeños pudieran ser instruidos hasta los más nimios detalles por sus cuidadores. Esta teoría se encuentra además en estrecha relación con lo que Steven Mithen sugiere en una obra recientemente publicada en el mercado español con el título de Los neandertales cantaban rap, en uno de cuyos capítulos se hace eco de numerosas investigaciones sobre el carácter universal de la LAN (lengua adaptada a los niños; IDS, en sus siglas inglesas) y el papel que pudo jugar la música en el surgimiento del lenguaje, ya que en la LAN importan más el tono y el ritmo que el propio sentido de las palabras empleadas: los niños pequeños se inician en el lenguaje a través de la melodía (¡y de la estadística!, pero ese sería un tema diferente).

Desde las investigaciones de Chomsky, Sapir y otros, pocas dudas quedan acerca de la existencia de una capacidad lingüística universal inscrita en el genoma. El lenguaje no se aprende. Nuestro cerebro viene de fábrica con unas reglas gramaticales universales y generales que nos permitirán adaptar luego el sistema fonador y el propio cerebro a la lengua concreta que hablen nuestros cuidadores y a sus reglas particulares. Es evidente que la dispersión lingüística y la variedad de idiomas se ha producido por tanto por aislamiento progresivo de las distintas comunidades humanas (y no al revés, como se afirma en el relato bíblico). Partiendo de esta realidad, ¿puede afirmarse la existencia de un único idioma primigenio del que derivan todos los demás? Imposible de saber. Los idiomas actuales se han formado a partir de otros más antiguos, pero por mucho que retrocedamos en el tiempo no somos capaces de ir más allá de 8 ó 9 mil años atrás y no creo que sobrepasemos jamás esos límites. Pero para el tema que nos interesa, lo importante en cualquier caso es determinar si esa diversidad lingüística (nacida de un único idioma original o de varios focos diferentes, da lo mismo) ha sido un factor decisivo en la supervivencia de la especie humana, si tiene algún elemento que la haga objetivamente deseable o, por contra, resulta absolutamente indiferente desde una perspectiva evolutiva. Y para eso tenemos que entrar en el cenagal de la relación entre lenguaje y pensamiento.

Si el lenguaje determina el pensamiento, sería posible deducir que idiomas diferentes crean formas de pensar diferentes y por tanto la variedad sería un factor crucial de la evolución, ya que habrían quedado seleccionados aquellos idiomas que facilitaron la adaptación al medio, y de no haber existido esa variedad idiomática las posibilidades de supervivencia habrían sido menores. No sé qué piensan ustedes, yo lo veo muy difícil de creer. En El instinto del lenguaje, Steven Pinker deja muy clara su postura al respecto: "Esta hipótesis [la de que el lenguaje determina el pensamiento] está fatalmente equivocada. La idea de que el pensamiento es lo mismo que el lenguaje constituye un buen ejemplo de lo que podría denominarse una estupidez convencional, o sea, una afirmación que se opone al más elemental sentido común y que, no obstante, todo el mundo se cree porque recuerda vagamente haberla oído mencionar" [citado de La naturaleza humana, de Jesús Mosterín]. Cosa diferente es que el lenguaje tenga funciones cognitivas, esto es, que sirva para expresar lo que pensamos, e incluso que sirva para guiar el pensamiento, que es, en último término, el que determina lo que decimos. De hecho, Chomsky considera que el origen del lenguaje está precisamente en su capacidad cognitiva y no en su función puramente comunicadora, tesis en cualquier caso que está lejos de ser aceptada por la comunidad científica. Lo que importa destacar, en último término, es que parece absolutamente claro que el pensamiento precede y determina al lenguaje y no al revés.

No existen lenguas más y menos complejas. Todas las conocidas se asientan sobre la gramática universal inscrita en nuestros genes y todas se basan en la recombinación de elementos simples para producir infinitos mensajes diferentes, que pueden hacer referencia al mundo de lo real o de lo ficticio, a lo concreto o a lo abstracto. Con todas las lenguas se pueden transmitir absolutamente todas las ideas, sentimientos o emociones que seamos capaces de concebir. Parece pues evidente que las lenguas son un producto cultural específico (como las tradiciones musicales o la ropa) con una función social básicamente instrumental, la de la comunicación. Su diversidad ha venido provocada por la dispersión y aislamiento progresivo de los grupos humanos en el planeta y no por una intencionalidad específica de los mismos. En la medida en que los grupos entran en contacto, la tendencia natural es pues a la homogeneización, ya que el valor lingüístico supremo es el de facilitar la comunicación entre los individuos (¡y a eso sí que se le puede adjudicar un sentido adaptativo de primer orden!). Y de hecho eso es lo que ha venido ocurriendo históricamente. Los imperios extendían la lengua de los hombres que formaban el núcleo metropolitano del que nacían, y su desaparición o contracción provocaba la aparición de lenguas nuevas (ejemplo supremo: el latín y las lenguas romances surgidas tras la caída del Imperio Romano). Y este proceso, insisto, era absolutamente natural. La gente no era conminada por la fuerza de las armas o de la amenaza a hablar una lengua u otra (eso es una reciente y desagradable novedad). La gente hablaba la lengua que más beneficios le producía, y en ello claro que tiene que ver el dominio político, militar y económico, pero es que las relaciones de poder fundamentan el orden social en cualquier comunidad animal (y por tanto humana) conocida. Es una condición connatural a las sociedades. Los que apoyan el que pueda discriminarse positivamente (así lo llaman) a los hablantes de unas lenguas en detrimento de los hablantes de otras (porque son los individuos los discriminados, las lenguas ni sufren ni padecen) piensan que actuando de este modo se compensa una especie de injusticia histórica, pero en el fondo esta justificación se acoge al mismo tipo de argumentación que la de los astrólogos: convertir una causa primera, general y apriorística (la situación de los astros en el universo, lo que obviamente condiciona la vida en la Tierra, en un caso; el fundamento básico y universal de las relaciones entre organismos vivos, en el otro) en causa concreta, última y directa de un suceso (el carácter de los individuos determinado por la posición de los astros el día de su nacimiento; la extensión de unas lenguas y la desaparición de otras).

Si la diversidad biológica, luego genética, es un factor decisivo para la supervivencia de nuestra especie y en la diversidad cultural (en sentido muy amplio) hay elementos (o históricamente los ha habido) que pueden ser evolutivamente tenidos en cuenta, no encuentro absolutamente nada parecido en la diversidad de lenguas, hecho puramente cultural, que debería estar sujeto exclusivamente al natural desenvolvimiento de los individuos en sus relaciones sociales a lo largo de la historia. Sin embargo, sabemos que esto no es así, pues desde hace aproximadamente dos siglos las naciones-estado decidieron inmiscuirse directa, políticamente en la lengua. Tanto las naciones antiguas como las recién creadas, firmemente sujetas al concepto del volk alumbrado por el idealismo alemán, empezaron a otorgarse unos atributos ciertamente originales: de repente eran las naciones, y no los individuos, las que tenían cultura y lengua (como anteriormente religión, que por supuesto conservaron hasta hace bien poco). ¿Cómo se conocía a un alemán? Sencillo, porque hablaba alemán y tenía cultura alemana; ¿y a un francés? Pues porque hablaba francés y tenía cultura francesa, y así; de tal modo que la relación de los individuos con el poder y con los otros individuos dejaba de basarse en su propia identidad personal (suficientemente compleja, ya de por sí) para asentarse en la asunción de una ficticia identidad colectiva que era previa y por tanto inexcusable para sus miembros. Un francés tenía que hablar francés porque esa era la lengua de la nación francesa. Obvio comentar, por suficientemente conocidas, las nefastas consecuencias provocadas por el nacionalismo étnico y lingüístico en estos dos últimos siglos.

Cierto que los estados (tanto los antiguos como los creados a lo largo del XIX) se encontraron desde principios del XVIII y, sobre todo, a partir de las revoluciones liberales, con una serie de problemas nuevos que parecían requerir nuevos enfoques. La progresiva desaparición del Antiguo Régimen, con la homogeneización legislativa, la supresión de aduanas interiores y de los privilegios personales y de grupo parecían impulsar la homogeneización lingüística, pero es que además el aumento exponencial de la producción documental y la progresiva extensión de la enseñanza y del servicio militar obligatorios hizo pensar que para que los nuevos sistemas puestos en marcha fueran eficaces resultaba imprescindible el desarrollo de una política lingüística que unificara la lengua hablada por los ciudadanos. Es por eso que se cursan instrucciones para el uso preferente o exclusivo, básicamente en la administración, la escuela y el ejército, de la lengua más hablada, aunque generalmente no mediante medidas coercitivas, ni siquiera mediante la declaración de "lenguas oficiales" (por ejemplo, en la historia del constitucionalismo español, el castellano no es declarado lengua oficial de España hasta la Constitución republicana de 1931). Las naciones surgidas de procesos de unificación llevan la unificación política hasta el idioma (así, Italia, que escoge la variedad toscana del italiano, desechando el lombardo o el napolitano, que son considerados dialectos por algunos y lenguas independientes por otros), aunque el camino escogido para su difusión fue en lo básico el de la educación obligatoria y no el de la coerción legislativa.

La Constitución española del 78 adolece en materia lingüística de un rancio nacionalismo al proclamar la obligatoriedad de conocer el castellano, pero en el fondo se trata de un nacionalismo pequeñito (al fin y al cabo, en 1978 prácticamente el 100% de los ciudadanos españoles conocía el castellano) al lado de las monstruosas políticas lingüísticas desarrolladas por las comunidades autónomas. Entre todas (lo de Aragón, Asturias, Cantabria y León puede llegar a ser verdaderamente trágico de tan ridículo), el País Vasco se lleva la palma, al imponer un idioma recién creado mediante el mismo procedimiento decimonónico de los italianos (esto es, mediante la elección de una variedad de vascuence y su homogeneización), un idioma que en 1978 apenas hablaba el 15% de la población, con amplísimas zonas (toda Álava, Bilbao y su área de influencia), en las que que no quedaba un solo hablante desde siglos. Y todo por qué, por una lamentable confusión en los atributos, fomentada por ideologías perversas e intereses políticos. Las naciones son entes ficticios, creados por los hombres. No tienen lengua ni cultura. Las lenguas están al servicio de los hombres como los instrumentos de comunicación que en realidad son y no al revés. Si una lengua desaparece porque deja de ser interesante para sus hablantes no habremos perdido nada especialmente relevante. Los hombres seguirán comunicándose en otras lenguas y no pasará nada. La mejor política lingüística es la que no existe. Un estado o una entidad supraestatal puede hacer uso de una lengua franca (la más hablada, y ese es el carácter que tuvo el castellano desde la Edad Media en toda España), o de varias, por razones prácticas para su producción documental, pero nada más. Las lenguas son sistemas en permanente evolución. Si dentro de mil o de cinco mil años toda la Humanidad tiene un solo idioma como lengua materna (algo, avanzo ya, bastante improbable), un inglés evolucionado o un chino avanzado o una mezcla de varios de los hoy existentes, no creo que la Humanidad sea menos pobre por ello; al contrario, los hombres ahorrarán notable esfuerzo en el costoso aprendizaje de las lenguas no maternas, un esfuerzo que puede invertirse en actividades más provechosas.

Una objeción:

Pero, oiga, que muchas de las lenguas actualmente existentes no son sólo instrumentos de comunicación, sino que tienen detrás una imponente producción literaria y científica, ¿no sería ello una pérdida importante, aunque sólo fuera desde el punto de vista artístico? Gran objeción a la tesis principal, tengo que reconocerlo. Pero yo no estoy proponiendo la abolición de todas las lenguas en pro de una única y universal. Ya he criticado la politización lingüística unificadora de los estados desde el siglo XVIII. Lo que digo es que a las lenguas hay que dejarlas en paz, que sean los flujos y las relaciones sociales naturales (y ello incluye desde luego las relaciones económicas y políticas, pero no las medidas coercitivas o discriminatorias oficiales) las que vayan decantando la mayor o menor difusión de los idiomas en uso, y que si eso supone una progresiva homogeneización habrá que aceptarla por el valor supremo de la comunicación social y la libertad de los hombres, valores que en mi opinión está muy por encima de todas las convenciones, incluida la del arte. Hoy admiramos las pirámides de Egipto, pero no podemos olvidar que las construyeron esclavos. La pregunta puede ser incómoda pero hay que hacerla: ¿prefiere usted las pirámides o la libertad de los hombres? Lenguas en las que se escribieron extraordinarias y trascendentales obras literarias y científicas desaparecieron de la práctica común, como el latín, el arameo o el griego clásico, sin que ello, visto con la perspectiva que dan los siglos, haya supuesto un quebranto especialmente gravoso para la Humanidad. Aquellas lenguas no se hablan ya, pero no se han perdido. Algunos hombres las estudian y profundizan en ellas y los demás podemos conocer sus rastros escritos por las traducciones. Por otro lado, resulta complicado aceptar que el castellano en que se escribió el Poema de Mío Cid tenga algo que ver con el castellano actual, lengua materna de unos 400 millones de hombres en todo el mundo. ¿Nos entenderíamos hoy con un toledano del siglo XI? Seguramente con muchos problemas. ¿Por qué entonces se pretende hacer de la lengua elemento identitario de entidades que parecen colocadas fuera del tiempo?

Objecioncitas (o sea, objeciones menores):

- De orden fonético. Cada lengua tiene un sistema fonético propio, unos más amplios y otros más restringidos. Los humanos nacemos con una inmensa capacidad para producir sonidos distintos. Los niños seleccionan aquellos sonidos que contiene su lengua materna y el resto se pierde. Por eso determinadas lenguas predisponen a sus usuarios a hablar con más facilidad otros idiomas, y lo contrario (¿quién no se ha sorprendido alguna vez escuchando a un futbolista yugoslavo hablar castellano casi sin acento?). En este sentido, perder idiomas supone la pérdida de la capacidad humana para producir determinados sonidos, lo que supondría la pérdida de posibilidades de adaptación en condiciones adversas. En absoluto, porque el valor adaptativo del lenguaje tiene que ver con los significados y no con los sonidos. Además la capacidad de producir sonidos no se pierde, porque está inscrita en el genoma. Un mismo idioma no quiere decir que no tenga variedades fonéticas. Por último, los idiomas evolucionan, cambian permanentemente: nuevos sonidos se crean y otros quedan desplazados por el camino (la /b/ fricativa española no es mal ejemplo).

- De orden semántico. Cada lengua tiene matices de significado propios, cosas que sólo se pueden decir en ese idioma, que no tienen traducción posible. Todos nos hemos parado alguna vez sin encontrar la palabra exacta para expresar un determinado concepto que otro idioma expresa con precisión y economía. Perder idiomas significa perder capacidad de matización semántica. Es volver a lo mismo de antes, a decir que lengua y pensamiento son la misma cosa o que es la lengua la que determina el pensamiento. Pero no sólo el sentido común (como afirmaba Pinker), sino todos los estudios apuntan en sentido contrario: el pensamiento está antes, lo cual quiere decir que cualquier cosa que pueda ser pensada puede ser dicha en cualquier idioma. Lo repito: una lengua no es un sistema inalterable y eterno, sino un mecanismo de comunicación, algo vivo, que está en constante transformación y que abarca todos los matices que puedan ser concebidos, y si no existe palabra para expresar uno de ellos, se inventa. De hecho es así como pasa siempre, todas las palabras han sido inventadas.

- De orden psicólogico. Cada lengua tiene detrás una cultura, la cultura de los que se han expresado en ella a lo largo de la historia. Las lenguas aportan a los hombres una forma de ver y entender el mundo que les rodea, una cosmovisión propia. Cada lengua que desaparece es una forma de mirar y de pensar que se pierde. Típico constructo identitario y esencialista, engendro nacionalista por excelencia (del tipo territorio + lengua + cultura = nación), que insiste en colocar el carro delante de las mulas, la lengua como conformadora del pensamiento. Siguiendo a Pinker, cabría decir que se trata de otra "estupidez convencional, o sea, [otra] afirmación que se opone al más elemental sentido común y que, no obstante, todo el mundo se cree porque recuerda vagamente haberla oído mencionar". Siguiendo esta lógica, un individuo con dos lenguas maternas (lo que, dicho sea de paso, es una suerte increíble), por ejemplo, inglés y chino, tiene dos cosmovisiones diferentes, dos formas distintas de mirar y entender el mundo: una cuando habla (y piensa, claro) en inglés y otra cuando lo hace en chino, y en las ocasiones en que mezcla las dos lenguas dentro de una misma conversación (algo habitual por ejemplo en Cataluña con el catalán y el castellano), la cosmovisión se divide en dos mitades idénticas, con la mano derecha hace cosas propias de la cosmovisión china y con la izquierda las propias de la cosmovisión inglesa. En fin, la reducción al absurdo de este planteamiento parece tan absoluta que no creo que el argumentito dé para más comentarios.

Y termino ya: Babel, ¿maldición o ventura? Pues ni una cosa ni la otra. La realidad (vía Pero Grullo).